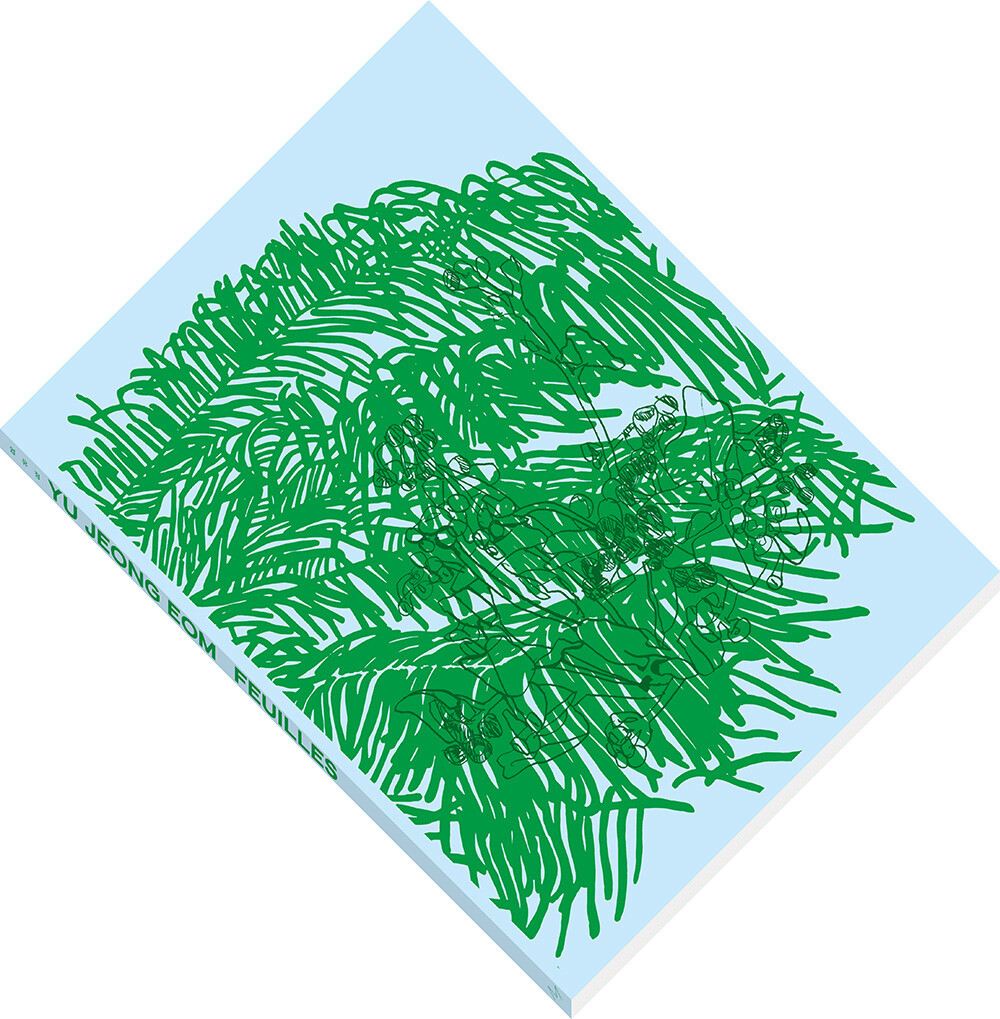

Feuilles

The book 'Feuilles' is a 112 pieces of plant drawings and paintings produced by artist Eom Yu Jeong.

It was a part of the Eom Yu Jeong's solo exhibition 'Feuilles' (2021, Sosho),

supported fund of the Seoul Foundation for Artist and Culture. It is the fourth book produced by the artist in 2020.

작가 엄유정 Artist EOM YU JEONG

기획 엄유정 Curated by EOM YU JEONG

제작 엄유정 Produced by EOM YU JEONG

평론 안소연 Text SO YEON ANN

협력 황아람 Association ARAM HWANG

사진 백승현, 엄유정 Photo SEONG HYUN PAIK, EOM YU JEONG

디자인 신신 Design Shin-shin

인쇄 문성인쇄 Printing MUNSUNG PRINTING

발행처 미디어버스 ISBN Publisher MEDIA BUS

후원 서울문화재단 Sponsor Seoul Foundation for Artist and Culture

225 x 300mm, 224 page

Eomyujeong 2020

식물 그림, 더 이상 말할 게 없는

1. 잎 마른 나뭇잎 하나가 땅에 떨어졌다. 바람에 붙잡혀, 떨어진 이파리들의 무덤에 가 닿아, 그것은, 실제의 침묵에 이르는 죽음을 수행해야 한다. 이상하지, 혼자가 아니었는데, 땅에 떨어져 방황하는 이파리들 중에서, 아이는 더 이상 말할 게 없는 불쌍한 잎 하나를 주워 와 애도한다. 반으로 접혀 있는 깊숙한 모서리에 끼워, 부스러지고 말 죽은 잎에 구원의 자리를 내어 준다. 죽음에서 벗어나, 또 다른 영원한 고립의 상태 속에서, 어떤 존재가 된 잎에게, 아이가 이름을 지어준다. “너는 나무야. 너는 둥근 얼굴이고, 너는 큰 덤불이야. 너는 소년이고, 너는 모래야. 너는, 그림이야.” 그림이 되었다. 마른 나뭇잎 하나는, 땅도 바람도 없는 고요한 흰 종이의 모서리 안에 들어와, 아이가 이름 부르는 대로 나무였다가 둥근 얼굴이었다가 큰 덤불이었다가 소년이었다가 모래였다가, 그림이 되었다. 투명한 연둣빛에서 절정의 초록이 되었다가 차갑고 붉은 대기에 잠시 머문 뒤 깊은 어둠에 칩거하게 될 영원한 죽음의 순간이 예정되었던, 그 무명의 잎사귀가 그림이 되었다. 그리고, 조용히 나타났다가 조용히 사라지는 대지의 수많은 식물들 중에서, 아이의 손에 붙잡혀 그림이 된 이 놀라운 사건에 대하여, 나는, 아이와 잎 사이에 일어난 그 추상적인 순간을 가리키는, 글을 쓰게 되었다.

2. 어떤 순간 허공에 박힌 두 손을 본 적이 있는가. 피아노를 연주하는 사람의 굽은 등으로부터 흘러내린 두 손이 허공에 소리의 형상을 그리다가, 어떤 순간에 열 아홉 장의 그림이 됐다.[<19개의 글렌 굴드>(2014)] 눈 덮인 산이 하늘과 바다 사이에 가만히 얼어 붙어 버린 것 같은 풍경을 혹시 본 적이 있는가. 시간도 공간도 헤아려지지 않는 풍경 그 자체인 것은, 서서히 녹아내리다가 또 어떤 순간에 서른 여섯 장의 그림이 됐다.[<36개의 하얀 산>(2013)] 조각 케이크가 저 홀로 반듯하게 놓여있을 때의 긴장감을 아는가. 둥근 원기둥의 단면을 매끄럽게 잘라 놓은 것 같은 조각 케이크가 묵직한 양감을 보이다가, 어떤 순간에 크림이 먼저 녹아 양감이 질감으로 뭉개어지는 그림이 됐다. [<생크림 롤케이크>(2018)] 어떤 순간, 한 사람의 몸은 그림이 되고 풍경도 그림이 되며 정물도 그림이 된다. 어떤 순간. 지구의 중력에 붙잡혀 있는 모든 것은, 천체의 움직임을 쫓는 모든 것은, 어떤 순간을 갖는다. 모든 것이 지닌 어떤 순간을, 엄유정은 그림이 되게 한다. 보통, 어떤 순간은 형상을 갖는다. 하지만 어떤 순간은 사실 존재하지 않는다. 중력의 힘과 천체의 궤도가 그 거대한 움직임을 동시에 멈춰 세우지 않는 한, 어떤 순간은 허상일 뿐이다. 모든 것이 지닌 어떤 순간, 신기루 같은 형상, 잠깐 내 망막에 사로잡힌 것처럼 정지된 형상으로 나타난 마법 같은 순간을 엄유정은 그림이 되게 한다. 선과 색을 써서 질감과 덩어리를 가진 형상이 그림 속에 명료하게 자리 잡을 수 있도록, 그는 어떤 순간의 세계와 비어 있는 캔버스 혹은 종이 앞에서 골똘히 시간을 멈춰 세워 보려 했을 것이다.

3. 그냥 식물 엄유정의 <55개의 식물들>(2019)은 보통 명사인 “식물”로 지칭되는 형상을 보여준다. 이 식물 그림은 더 이상 말할 게 없는, 그냥, 식물 그림이다. 쉰 다섯 점의 그림이, 이제는 거기에 숫자를 더 늘린 그 이상의 그림이, 한데 나란히 연속해서 놓일 수 있는 게, 단지 식물 그림이라는 이유 말고 그에게 무엇이 또 있을까. 그는 그냥 식물을 그림으로써, 어쩌면 그 형태의 본질에 닿기를 (한 순간이라도) 소망하지 않았을까 싶은데, 그렇게 생각하면, 또 형태의 본질이라는 것은 무엇일까 하는 물음이 꼬리를 문다. <55개의 식물들>에는 “LINE_Volume_Color Study”라는 부제가 따라붙는다. 그는, 선과 양감과 색에 대한 연구로 밝혀진 쉰 다섯 점의 식물 그림에서, 피아노를 연주하는 사람이나 녹아 내리는 설산이나 한시적인 단단함을 가진 빵을 그릴 때처럼, 어떤 순간의 정지된 형상, 즉 그림이 되는 순간에 대한 감각을 보여준다. 울창한 나무들 사이에서, 큰 덤불 사이에서, 절정의 초록들 사이에서, “지금 나는 저 작은 나무를 보는데요,”라고 말하며, 어린 아이가 잎 하나를 땅에서 집어 올리듯 숱한 초록과 가지와 이파리들의 윤곽을 가로질러 (다수성을 전제로 한) 어떤 순간에 대한 형태의 본질과 마주하고 싶은 속내를 내비친다. 지금 나는, 저, 작은, 나무를, 보는데요, 하필이면, 지금, 나는, 저, 작은, 나무를, 보는데, 이를테면. 그냥 식물, 엄유정이 그림 그리는 식물은, 아무 것도 환기시키지 않는, 더 이상 말할 게 없는, 추상적인 것들이며 익명의 것들로 받아들여진다. 거기까지 닿기 위해, 그가 선택한 것은 선과 양감과 색이었다. 형태의 본질, 그 고립된 추상적인 것에 가서 닿기 위해, 엄유정은 회화의 궁핍한 몸에 남겨진 형식을 가지고 왔다. 글쎄, 이 궁핍함은 결코 죄악이 아니라 오히려 되찾아야 할 추방된 가치일 진데, 그는 형식에 앞서는 그것에 대한 추상적인 경험을 더 중요하게 다루고 있는 것 같다. 아직 남아 있는, 그림 그리는 행위의 경험에 반드시 “있는” 사유의 형상 같은 것 말이다. 그 경험의 육화로서, 포화된 시각 세계에서 그냥의 식물이 숨기고 있는 무한한 익명의 형태와 더불어 또 그것을 벗어난 어떤 순간의 고립된 사유가 교차하면서 그림이 된다. 꽃이 있다. 뿌리에서 잘려진 절정의 꽃이 그림이 된다는 건 무엇일까. 나무에서 떨어진 마른 나뭇잎 하나를 가져다 이름을 하나씩 붙였다 떼면서 마침내 그림이 되게 한 무명의 사건처럼, 엄유정은 뿌리에서 나와 제 형태를 과도한 밀도 안에 숨겨 놓은 꽃들을 낱낱으로 가져와 눈앞에 다시 세운다. 책상 위에 탁자 위에 창틀 위에 올려 놓고, 수많은 화가들이 이미 그래 왔던 것처럼, 거기서 출현하게 될 익명의 형상을 기다리는가 보다. 아직 남아 있는 게 더 있을 테지. 어떤 것은 뾰족한 펜촉에서 새어 나오는 파란색 선으로 그림이 되고, 어떤 것은 초록색 물감이 불확실한 형상에 적합한 무게로 진실한 꽃의 형상을 그려낸다. 같은 것을 두 번도 그리고 세 번도 그리며, 또 같은 것을 사방으로 조금씩 돌려 가며 하나의 그림에 다수의 윤곽으로 경험된 형상을 출현시킨다. 꽃은, 피었다 지고, 그 한시적인 절정의 시간이 경험시키는 추상의 감각은, 늘 예외적이거나 익명적인 사유의 형상으로 나타나, 그림과 그림에 대한 (불확실한) 경험을 마땅히 위로하며 변호해준다.

4. 작거나 큰 그림 형태의 힘에 대하여, 그가 말했다. “그 순간을 최대한의 힘으로 그려내고 싶은 마음”에서 시작해, “형태가 가진 힘”에 대한 생각에 이르렀다는 그는, 그냥 식물이 그림이 되는 어떤 순간에 마음과 형태에서 일어나는 각각의 힘에 대해 말을 하고 있다. 식물의 형태가 가진 힘과 어떤 순간의 명료함을 찾기 위해 그가 시도하는 최대한의 힘, 이 둘을 가늠하며, 나는 식물 그림 중에서 폭이 2미터가 넘는 (2019)를 떠올려 본다. 덤불에서 찾아낸 선과 그 선을 감싼 적어도 두 개의 색, 그것으로 저만한 크기의 식물 그림을 그리는 동안, 엄유정은 자신의 몸에서 그 순간에 나타낼 수 있는 최대한의 힘을 끌어내 형태의 힘과 마주한다. 마땅히 그랬어야 할, 이 마주함이 무엇인지 잘 규명할 수는 없지만, 이를테면, 덤불의 형태가 가진 힘을 그려내기 위해 그가 쓸 수 있는 최대한의 힘을 바라는 것, 그것에 대한 불확실한 기다림과 그 모든 것을 견디어 내는 것이라고, 나는 말할 수 있지 않을까. 식물의 형태가 가진 힘과 식물 그림을 그리는 이의 힘이 어떤 순간의 형상으로 동시에 나타나기를 기다리는. 그가 그린 그림은, 어떤 이의 초상화가 됐든, 빵과 꽃을 그린 정물화가 됐든, 산과 나무를 그린 풍경화가 됐든, 작거나 큰, 매우 작거나 매우 큰, 낙차를 갖는다. 이를테면, <55개의 식물들>을 비롯해 책상 위에 펼쳐 놓고 종이에 그린 그림들과 처럼 벽에 세워 캔버스에 그린 그림들로 크게 나누어 볼 수 있겠다. 물론 작은 캔버스, 큰 종이도 있다. 이 자유로운 크기의 낙차가, 그가 대상에서 발견했던 형태의 힘과 어느 정도 관련되어 있을 것도 같은데, 나는 그 형태의 힘에 맞서 곧 출현하게 될 어떤 순간의 명료함을 그리기 위해 그가 시도했던 최대한의 힘이, 이 크기에서 상상되어진다. 이 덤불을 무뚝뚝한 선과 유연한 색으로 형상 짓기 위해, 그의 몸이 만들어 냈을 힘의 형태에 대해 말이다. 때문에, 그림의 크기와 형태가 가진 힘의 크기가 어떤 수학적인 관계 안에서 논리적으로 구축되어 있는 것은 아닌 듯하다. 도리어 이 길들여 지지 않은 힘은 크기를 가늠하기 어려울 정도로, 형태 안에, 형태에 비전을 제시해주는 신체 안에, 함께 존재한다. 작거나 큰, 이 식물 그림들은, 어쩌면 크기가 아니라 힘의 형태라 말하는 게 더 나을 지도 모른다. 가느다랗고 무질서하게 뒤엉켜 있는 덤불을 보면서, 그것의 윤곽이 속임수처럼 착시를 일으키는 충만한 양감을 외면하고, 도리어 저 낱낱의 선이 가진 형태의 힘을 그리려 했던 마음을 헤아려 보면, 엄유정은 저 큰 화면이 소유하고 있는 크기를 가로질러, 선을 감싼 공간들과 상관하고 있는 선의 한시적인 형태, 그것의 힘, 그 다수성의 감각에 사로잡혔던 게 아닐까. 같은 시기에, 그는 세 점의 대형 회화 (2019) 연작도 완성했는데, 그 압도적인 크기가 지탱하고 있는 굽은 선의 형태는 그림 그린 이의 경험된 몸에서 촉발시킨 최대한의 힘을 상상케 하여, 그러한 경유를 통해 한갓 흔하디 흔한 식물에서 어떤 순간에 대한 확신이 만들어낸 믿음의 형상을 비로소 알게 한다. 안소연 미술비평가